Aktuelles

2023

Biodiversität profitiert von Paludi-Power

von Helena Plochberger (Kommentare: 0)

Neu in Scientific Reports des Nature Verlags

13.12.2023 Es gibt kaum Daten darüber, wie die Artenvielfalt auf Paludikultur reagiert. Eine neue Studie, die das Journal Scientific Reports des Nature-Verlags kürzlich veröffentlichte, bringt hier Licht ins Dunkel. Die Multi-Taxon-Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern der Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Zentrum, zeigt, dass Paludikultur den Erhalt der Artenvielfalt in wiedervernässten Niedermooren unterstützen kann.

Die Wissenschaftler haben die Vegetations-, Brutvogel- und Arthropodenvielfalt an sechs wiedervernässten Niedermoorstandorten untersucht, die von Carex- oder Typha-Arten dominiert werden, in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands, entweder ungeerntet, niedrig- oder hochintensiv bewirtschaftet. Mithilfe des iNEXT-Pakets wurde die Artenvielfalt im gesamten Hill-Zahlenbereich geschätzt und die Arten auf ihren Status auf der Roten Liste überprüft. Es zeigte sich, dass die bewirtschafteten Standorte eine hohe Pflanzenvielfalt sowie Arthropoden und Brutvögel auf der Roten Liste aufwiesen. Somit können sie wertvollen Lebensraum für Arten bieten, auch wenn die produktive Bewirtschaftung des Landes fortgesetzt wird und diese Gebiete nicht den historischen Zustand von Mooren widerspiegeln. Die Studie ist unter dem Titel „Paludiculture can support biodiversity conservation in rewetted fen peatlands“ (DOI 10.1038/s41598-023-44481-0) in Englisch erschienen.

Neue Posterausstellung

von Helena Plochberger (Kommentare: 0)

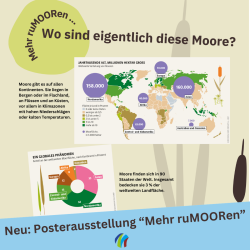

"Mehr ruMOORen"

25/10/2023 Was ist denn so ein Moor und wo überhaupt? Was emittieren diese Moore denn und ist das schlecht? Kann uns Moor wirklich helfen? Fragen und Antworten liefert die kompakte, mobile Posterausstellung des Greifswald Moor Centrum. Vom 24. Oktober bis 29. November ist sie im Foyer der Stadtbibliothek Hans Fallada in Greifswald zu sehen mit sieben Plakaten basierend auf den Texten und mit Grafiken aus dem Mooratlas, zusammengestellt im MoKKa-Projekt. Auf Anfrage kann sie danach auch an anderen Orten gezeigt werden.

Großer Moor-Feldtag

von Helena Plochberger (Kommentare: 0)

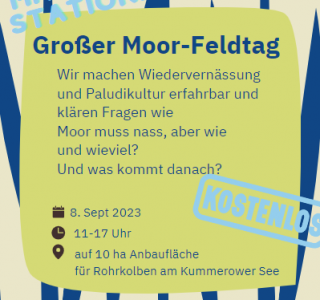

Kostenfrei & mit vielen Stationen am 8. Sept.

25/08/2023 Am 8.September 2023 werden Wiedervernässung und Paludikultur beim großen Moor-Feldtag auf einer 10 ha Anbaufläche für Rohrkolben von 11-17 Uhr erfahrbar.

Denn Moor muss nass, aber wie und wieviel? Und was kommt danach?

Diesen Fragen gehen die Verbundprojekte Paludi-PROGRESS, MoKKa, PRINCESS und weitere Moor- und Paludikulturprojekte am Greifswald Moor Centrum zusammen mit verschiedenen Partnern nach. Beim großen Moor-Feldtag möchten wir Ihnen unsere Erkenntnisse vorstellen. Daher laden wir Sie zur 10 ha großen Versuchsfläche zum Rohrkolbenanbau bei Neukalen ein. Hier können Sie sich ein Bild machen, wie Paludikultur funktioniert. An verschiedenen Stationen informieren wir über unsere Arbeit und Sie können im Austausch mit Wissenschaftler*innen Ihre Fragen stellen zu den Themen:

- Moore, Klimawirkung und das Konzept der Paludikultur

- Anbau, Biomassequalität und Ökonomie von Schilf- und Rohrkolbenkulturen

- Biodiversität, Torfzustand und Treibhausgas-Messungen im Rohrkolbenanbau

- Wasser- und Nährstoffhaushalt im Rohrkolbenanbau

- Drohnen, Messtechnik und Funksensoren

- Verwertung von Paludikultur-Biomasse

Wir zeigen Besucher*innen vor Ort, wie Treibhausgasse gemessen werden. Sie können sich auf eine Zeitreise durch die Schichten eines Torfprofils begeben, in einem Tiny-House testen, wie es sich in Paludikultur-Materialien wohnt und natürlich die malerische Moorlandschaft bewundern.

Anmeldung von Gruppen ab 5 Personen unter josephine.neubert@uni-greifswald.de.

Verpflegung: Für das leibliche Wohl wird gesorgt (Selbstzahlerbasis).

Empfehlung: Wir raten zu festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung.

Anfahrt und Geländeplan: Der Zugang zum Polder Teichweide befindet sich auf halber Strecke zwischen Neukalen und Lelkendorf, auf Höhe des ehemaligen Bahnhofs Lelkendorf. Dort kann geparkt werden. Der Fußweg vom Parkplatz zur Versuchsfläche beträgt in etwa 1,2 km.

Der Feldtag findet unter Beteiligung der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg Vorpommern, des Landwirtschaftbetriebes Voigt und der Ostseestiftung statt.

Call for abstracts

von Helena Plochberger (Kommentare: 0)

Für Paludikultur Session auf DAFA Konferenz noch bis 17.09.23

24/08/2023 Vom 11.-14. März 2024 richtet die Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA) in Potsdam die Konferenz „Agrarforschung zum Klimawandel“ aus. Das Greifswald Moor Centrum hostet zusammen mit dem Thünen Institut für Agrarklimaschutz die Session „Paludikultur: praxis-orientierte Forschung von Projektbeispielen in Deutschland“. In dieser Session soll anhand verschiedener Projektbeispiele die aktuelle praxis-orientierte Forschung zu Paludikultur vorgestellt und diskutiert werden. Dabei sollen diverse Forschungsthemen adressiert werden: THG-Emissionen, Hydrologie & Boden, Biodiversität, Anbau & Management, Verwertung & Vermarktung, Betriebswirtschaft und Sozioökonomie. Wir freuen uns über Beiträge aus möglichst vielen Paludikultur-Forschungsprojekten. Abstracts können noch bis zum 17. September 2023 hier eingereicht werden. Diese Website bietet weitere Informationen zur Session und zur Konferenz.

3x unter Top-10

von Helena Plochberger (Kommentare: 0)

Moorprojekte in UN-Dekade ausgezeichnet

23/08/2023 Im Wettbewerb UN-Dekade-Projekt des Jahres 2023 sind unter den Top-10 drei Projekte mit GMC-Beteiligung- eine wichtige Anerkennung für die Bedeutung der Moore in der Klima- und Biodiversitätskrise, aber auch für die Anstrengungen für ihren Schutz und Erhalt.

toMOORow, die Initiative mit zukunftsweisendem Namen von Umweltstiftung Michael Otto und Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum, setzt sich für nasse Moore und nachhaltiges Wirtschaften auf Mooren ein. Ihr geht es darum, die vielfältigen moorigen Eigenschaften für Klima- und Biodiversitätsschutz auch für die Wirtschaft zu nutzen. Ganz praktisch vernässt sie dafür Flächen in Brandenburg, aktiviert Unternehmen für die Verwertung von Paludi-Biomasse und engagiert sich für die nötigen politischen Rahmenbedingungen. Die Karrendorfer Wiesen, eine Fläche im Besitz der Succow Stiftung, erhielten als Beispiel gelungener Restauration einen der zehn Plätze. Das Küstenüberflutungsmoor bietet ein 350 ha großes seltenes Salzgrasland, auf dem wieder eine natürliche Küsten- und Überflutungsdynamik herrscht und seltene Tier- und Pflanzenarten vorkommen, insbesondere Limikolen und weitere Wasservögel, und gleichzeitig Kohlenstoff im Torf gespeichert wird.

Auch die MoorFutures sind unter den Top-10. Sie sind innovative Zertifikate zur Restaurierung von Mooren. Ein MoorFutures steht für eine Tonne vermiedenes Kohlenstoffdioxid aus Moor, und Privatpersonen wie auch Unternehmen können damit aktiv einen Beitrag gegen die Klimakrise leisten. Entwickelt wurden sie in Kooperation mit den Wissenschaftlern des GMC und heuteUmweltministerium Mecklenburg-Vorpommern.

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2021 bis 2030 zur UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Sie nehmen an, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sein werden im Kampf gegen den Klimawandel und das weltweite Artensterben. Das Wiederherstellen beschädigter Ökosysteme ist dabei zentral. Deswegen wollen die Vereinten Nationen mit dieser UN-Dekade weltweit Menschen mobilisieren, den Nutzen von Ökosystemen zu erkennen und sich für ihre Wiederherstellung einzusetzen. Zudem möchten sie den notwendigen politischen Willen zur Wiederherstellung von Ökosystemen zu schaffen. In Deutschland zeichnet das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) aktuelle, repräsentative Projekte zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Pflege von Ökosystemen aus. Die genannten Projekte sind unter den Top-10 der Wettbewerbsrunde zu „Moore und Feuchtgebiete“.

Panorama: Karrendorfer Wiesen (Foto: T. Dahms)