Paludikultur im Praxistest: Optimierung von Rohrkolben- und Schilf-Kulturen

Hintergrund

Paludikultur erfährt zunehmend politische Aufmerksamkeit. Als Landnutzungskonzept für nasse und wiedervernässte Moore verbindet sie die produktive Nutzung von Moorböden mit dem Erhalt des Torfkörpers und minimiert somit Höhenverluste, Bodendegradierung und CO2-Emissionen. Zusätzlich verbessert die Wiedervernässung von Mooren die Bereitstellung von Ökosystemleistungen wie Wasserrückhalt, Verdunstungskühlung, Nährstoffrückhalt und die Schaffung von Ersatzhabitaten für moortypische Arten. Jedoch besteht selbst für bekannte und teilweise traditionell genutzte Arten wie Schilf und Rohrkolben noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf entlang der gesamten Produktionskette und es mangelt an Umsetzungsflächen praxisrelevanter Größenordnung für die ökonomische und ökologische Bewertung.

Ziele des Projekts

Im Verbundvorhaben Paludi-PROGRESS wird die Kultivierung von Rohrkolben (Typha spp.) und Schilf (Phragmites australis) als neue landwirtschaftliche Dauerkulturen auf nassen Mooren erprobt und weiterentwickelt. Durch die stoffliche Verwertung der Biomasse besteht ein hohes Wertschöpfungspotential.

- Im Mittelpunkt der ökologischen und ökonomischen Forschung steht der im Projekt Paludi-PRIMA etablierte Rohrkolben-Praxisanbau (ca. 10 ha) bei Neukalen/ Mecklenburg-Vorpommern.

- Hier erfolgt eine Quantifizierung der Ökosystemleistungen hinsichtlich Kohlenstoff-, Wasser- und Nährstoffhaushalt sowie Biodiversität.

- Das Projekt erforscht zudem Lösungsansätze für Herausforderungen, die beim Schritt in die Praxis identifiziert wurden wie z. B. kostengünstigere Bestandesetablierung durch Saat, effizientes Wassermanagement.

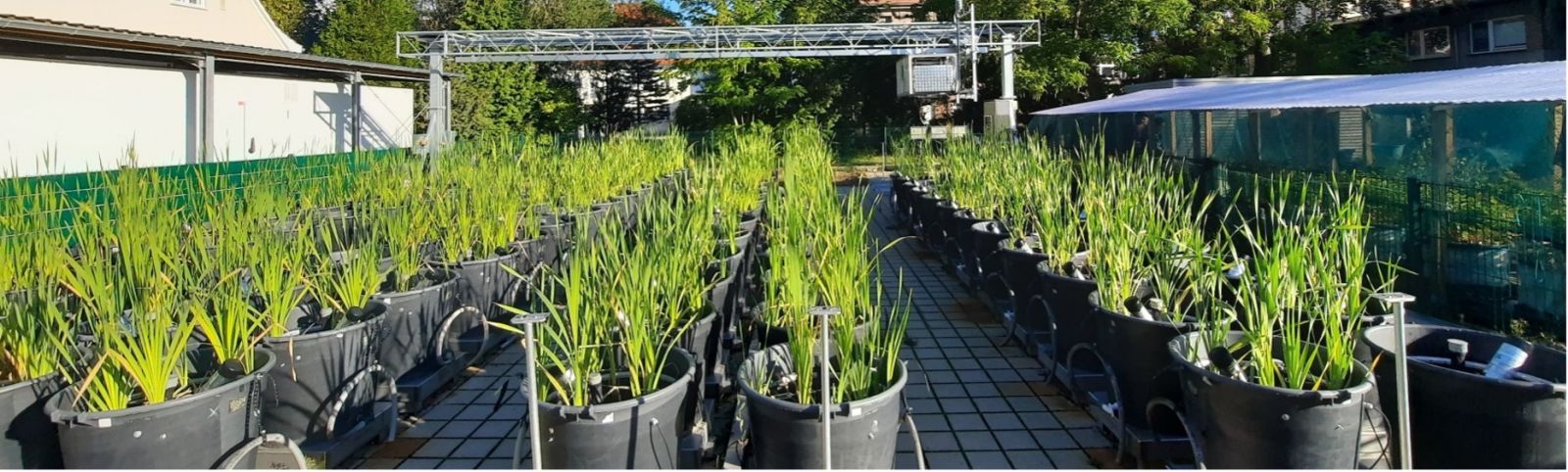

- Für ein prozessbasiertes und quantitatives Verständnis wird unter kontrollierten Bedingungen (Mesokosmos-Experimente) der Einfluss des Wasserstandes auf Biomasseauf- und -abbau sowie Treibhausgasemissionen untersucht.

- Mit der Gewinnung von Dachschilf besteht in Norddeutschland zudem eine traditionelle, wirtschaftliche Nutzung von Nassstandorten zur Schilf-Kultur. In PROGRESS werden traditionelle Rohrmahdflächen untersucht, um Empfehlungen für den gezielten Anbau von Schilf auf wiederzuvernässenden Mooren abzuleiten.

- Für den Rohrkolben-Praxisanbau und die traditionellen Rohrmahdflächen werden als Grundlage für eine ökonomische Bewertung reale Praxisdaten zu Bestandesetablierung, Management, Ernte, Produktivität und Biomassequalität erhoben.

Ein zentrales Anliegen des Projektes ist der Wissensaustausch mit anderen Pilotflächen und der Wissenstransfer zur Implementierung von Paludikultur z.B. über Exkursionen, Feldtage und Workshops.

Arbeitspakete

|

AP 1: Koordination, Praxisanbau und Wissenstransfer |

|

AP 2: Saatgutproduktion und Aussaat von Rohrkolben |

|

AP 3: Biomasseauf- und -abbau bei Wasserstandsschwankungen |

|

AP 4: Bestandesentwicklung und Biomassequalität |

|

AP 5: Wasser- und Stoffhaushalt im Rohrkolben-Anbau |

|

AP 6: Kohlenstoff- und Klimabilanz von Rohrkolben-Anbau |

|

AP 7: Arbeitszeitstudien und Pacht der Praxisanbaufläche |

|

AP 8: Verfahrensgestaltung und ökonomische Bewertung |